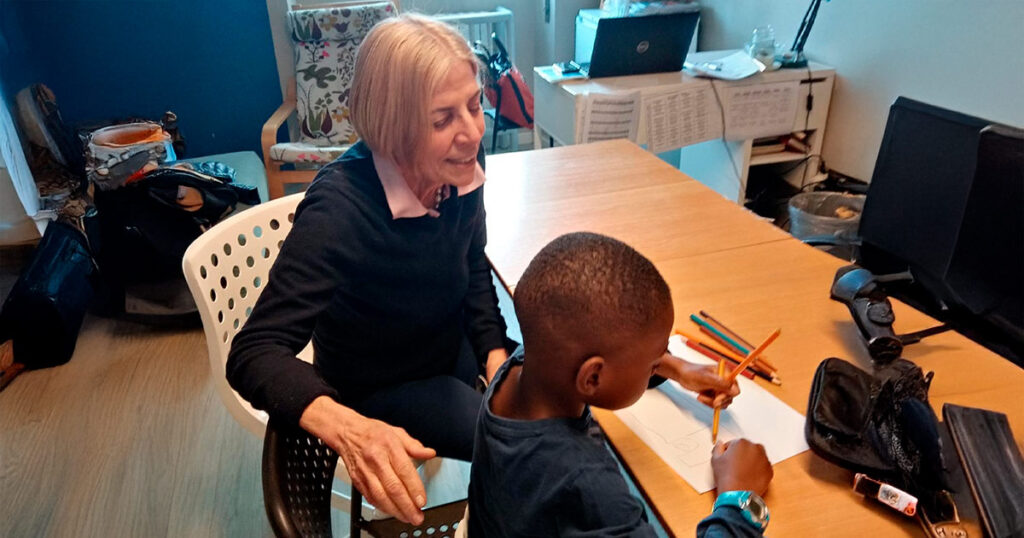

Asilo Mariuccia è una Fondazione senza scopo di lucro. Operiamo, dal 1902, esclusivamente per fini di solidarietà sociale offrendo assistenza socioeducativa a donne e minori.

- Via Giovanni Pacini, 20 - Milano

- 02 70634232

- P.IVA 04826300156

- info@asilomariuccia.com

- asilomariuccia@legalmail.it

- CF. 80102590157

RIMANI AGGIORNATO

Iscriviti alla nostra Newsletter e ricevi per primo notizie, aggiornamenti e storie dalla nostra Fondazione.

| Thank you for Signing Up |

Visualizza la nostra privacy policy per l'utilizzo dei tuoi contatti

© Copyright 2024 - Fondazione Asilo Mariuccia ONLUS - Powered by Deliverti