MAGAZINE

La voce degli esperti

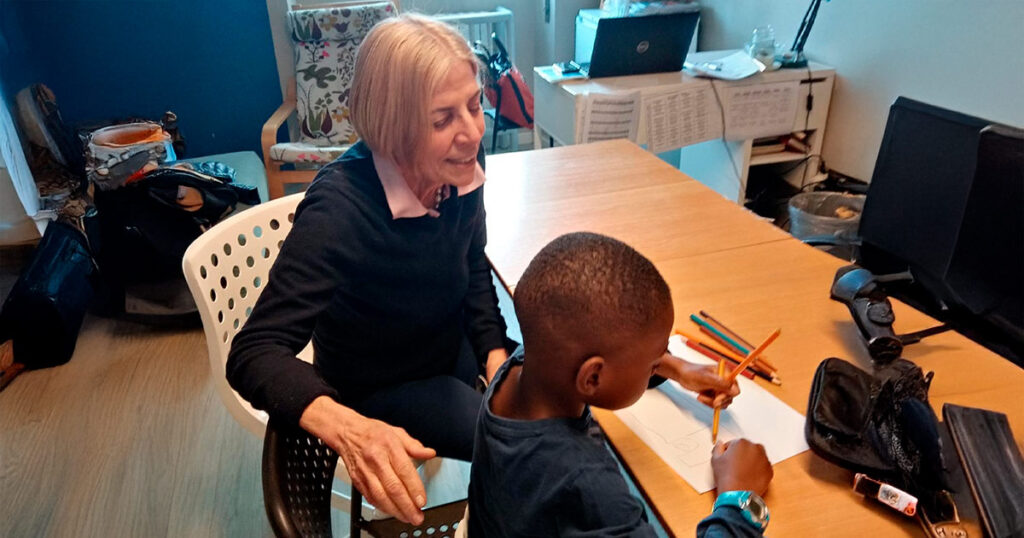

In punta di matita: osservare per accompagnare

Uno sguardo attento sullo sviluppo cognitivo, emotivo e simbolico dei bambini all’ingresso nella scuola primaria

Riccardo Scarparo

0 Comments

La voce degli esperti

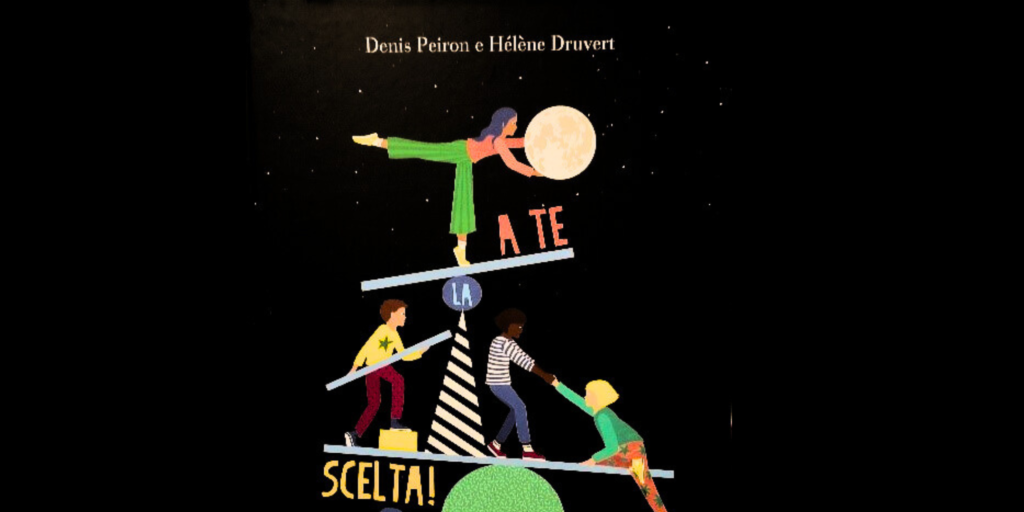

A Te la Scelta

Consigliato da Fazia Rota, educatrice di FAM

a9d6c322_admin

0 Comments

La voce degli esperti

In punta di matita: i magici cinque anni

Un progetto per rafforzare le competenze dei bimbi di 5 anni e prepararli con fiducia alla scuola primaria.

Riccardo Scarparo

0 Comments

La voce degli esperti

Una Macchina sul mio Disegno

Consigliato da Maria Carlotta Padovani, educatrice di FAM

a9d6c322_admin

0 Comments

Porto Valtravaglia

“Coltivare inclusione” Fondazione Asilo Mariuccia estende i laboratori di educazione al lavoro ai giovani del territorio del Verbano.

Attivo il progetto rivolto a giovani italiani e stranieri del territorio, 10 ragazzi in formazione, fino a 34 saranno formati nel 2025.

Riccardo Scarparo

0 Comments

News

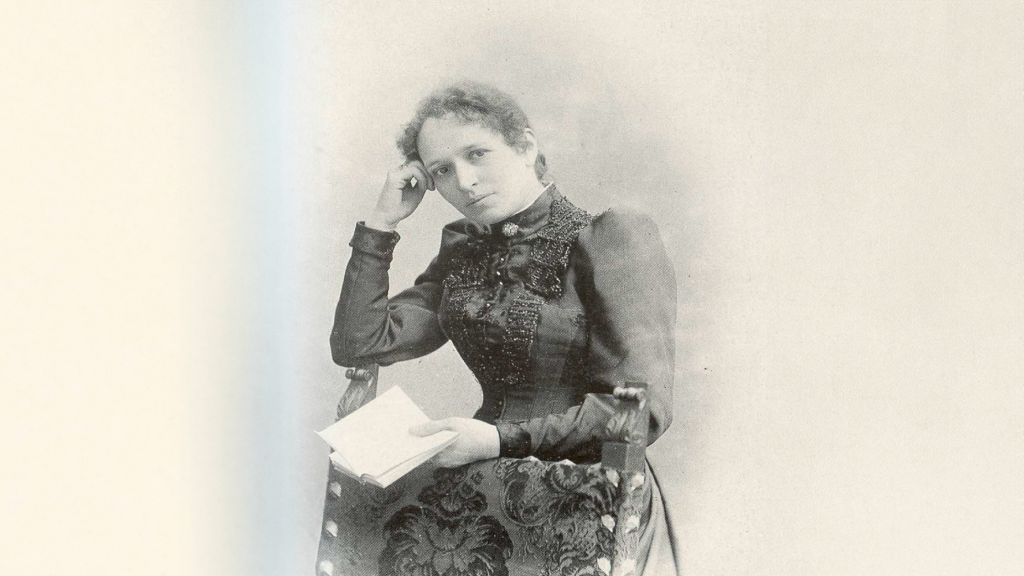

Fondazione Asilo Mariuccia: per e con le donne

Fondazione Asilo Mariuccia: per e con le donne “Abbiamo in comune come donne doveri per i quali è utile prepararci insieme e diritti che lavorando insieme potremo facilmente conquistare” Ersilia […]

nicric

0 Comments

News

Housing sociale “Apta Mihi”: inaugurate a Corbetta le prime cinque unità abitative

Si attivano da marzo, in provincia di Milano, i primi appartamenti destinati a donne con bambini vittime di violenza in uscita dai percorsi di accoglienza residenziale educativa

Riccardo Scarparo

0 Comments

Eventi

“Doposcuola al museo”: un viaggio tra cultura, gioco e inclusione

Il 10 Febbraio si è tenuto l'evento conclusivo all’ADI Museum, che ha celebrato il valore educativo del progetto e le sue prospettive future

Riccardo Scarparo

0 Comments

La voce degli esperti

Vietato agli Elefanti

Consigliato da Fazia Rota, educatrice di FAM

a9d6c322_admin

0 Comments

News

“Un porto nuovo”

In partenza il nuovo progetto di Fondazione Asilo Mariuccia per la ristrutturazione e la valorizzazione della storica sede di Porto Valtravaglia

Riccardo Scarparo

0 Comments

Eventi

PianeTiamo “Amare, amarsi, essere amati”

L'edizione di PianeTiamo di Febbraio è un inno all'amore in tutte le sue forme, in piena coerenza con il testo "Il mondo è tuo" di Riccardo Bozzi.

Riccardo Scarparo

0 Comments

La voce degli esperti

Un abbraccio vale molto più di 1000 parole!

A cura della Redazione di Fondazione Asilo Mariuccia

Riccardo Scarparo

0 Comments

La voce degli esperti

IntegrAzione: i laboratori di carpenteria navale come palestra per l’inserimento lavorativo di minori stranieri non accompagnati

A cura di Maurizio Mozzoni – Fondazione Asilo Mariuccia

Riccardo Scarparo

0 Comments

La voce degli esperti

Famiglie Favolose

Consigliato da Paola Zucchelli, educatrice di FAM

a9d6c322_admin

0 Comments

News

Il Centro Antiviolenza Ersilia Bronzini

Un punto di riferimento sicuro per chi si trova in difficoltà

a9d6c322_admin

0 Comments

News

Uno spazio di incontro…tutto l’anno!

A cura della Redazione di Fondazione Asilo Mariuccia

a9d6c322_admin

0 Comments

Asilo Mariuccia è una Fondazione senza scopo di lucro. Operiamo, dal 1902, esclusivamente per fini di solidarietà sociale offrendo assistenza socioeducativa a donne e minori.

- Via Giovanni Pacini, 20 - Milano

- 02 70634232

- P.IVA 04826300156

- info@asilomariuccia.com

- asilomariuccia@legalmail.it

- CF. 80102590157

RIMANI AGGIORNATO

Iscriviti alla nostra Newsletter e ricevi per primo notizie, aggiornamenti e storie dalla nostra Fondazione.

| Thank you for Signing Up |

Visualizza la nostra privacy policy per l'utilizzo dei tuoi contatti

© Copyright 2024 - Fondazione Asilo Mariuccia ONLUS - Powered by Deliverti